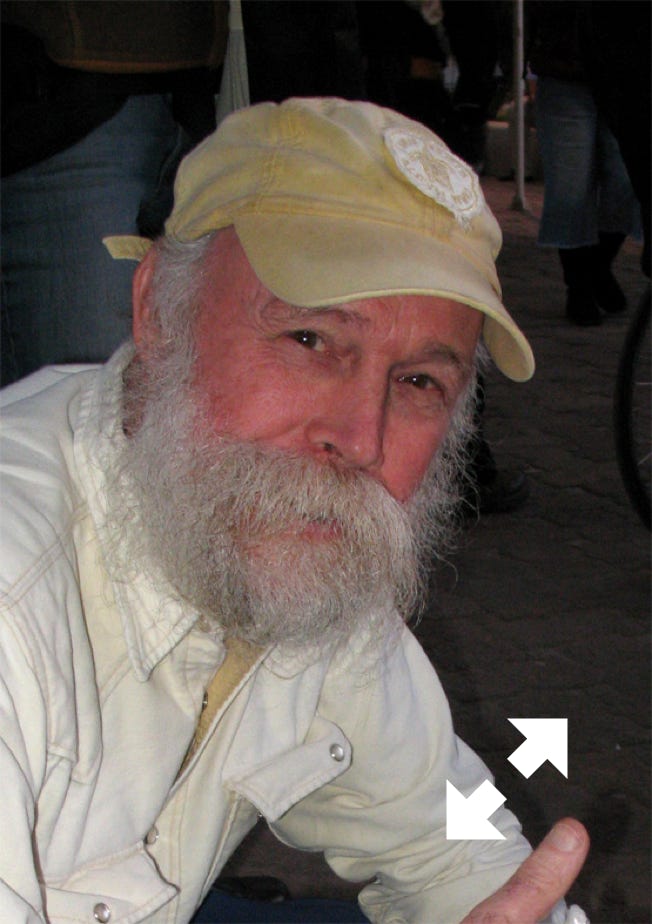

Jacques Fretey

Herpétologue - ethnozoologiste

Spécialiste des tortues marines

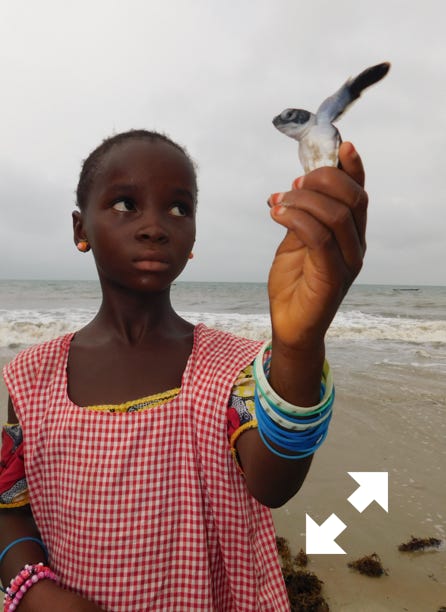

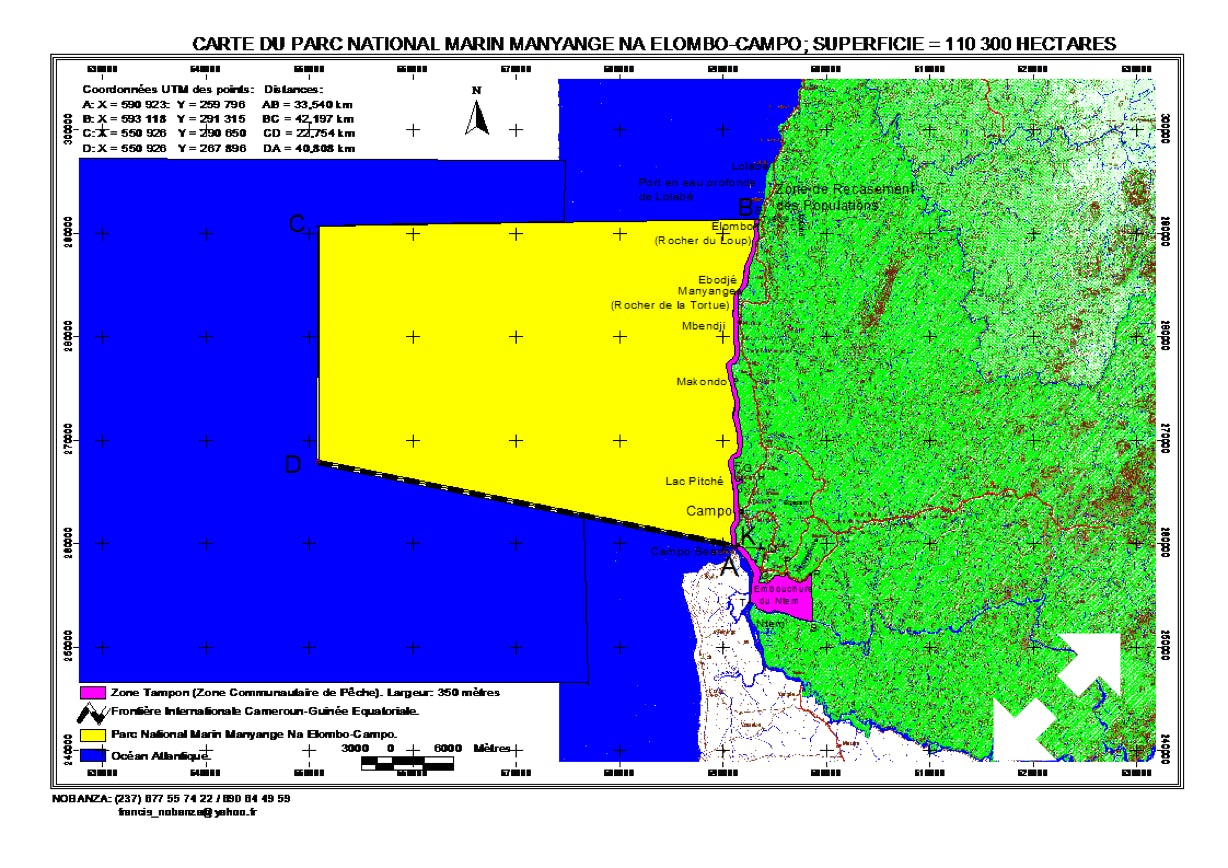

Il croise au Costa Rica Leo Daniel Brongersma, grand herpétologue hollandais, et le premier à s’intéresser aux tortues marines en Europe, au Surinam, en Afrique,... Alors déjà âgé de 76 ans, le professeur déplore le manque de connaissances sur les tortues marines d’Afrique de l’Ouest. Ses propos, il ne les oubliera pas et, tandis qu’il s’active encore en Guyane, il pense à l’Afrique où il séjourne ponctuellement, découvrant au Gabon d’importantes plages de ponte de Luths. Puis il se rendra, pour initier des projets dans divers pays d’Afrique Centrale (Cameroun, Sao Tomé et Principe, Guinée Equatoriale, Gabon, Congo Brazzaville, RDC), au Sénégal, en Mauritanie, en Guinée, en Guinée-Bissau, au Togo, au Bénin, à Mayotte.

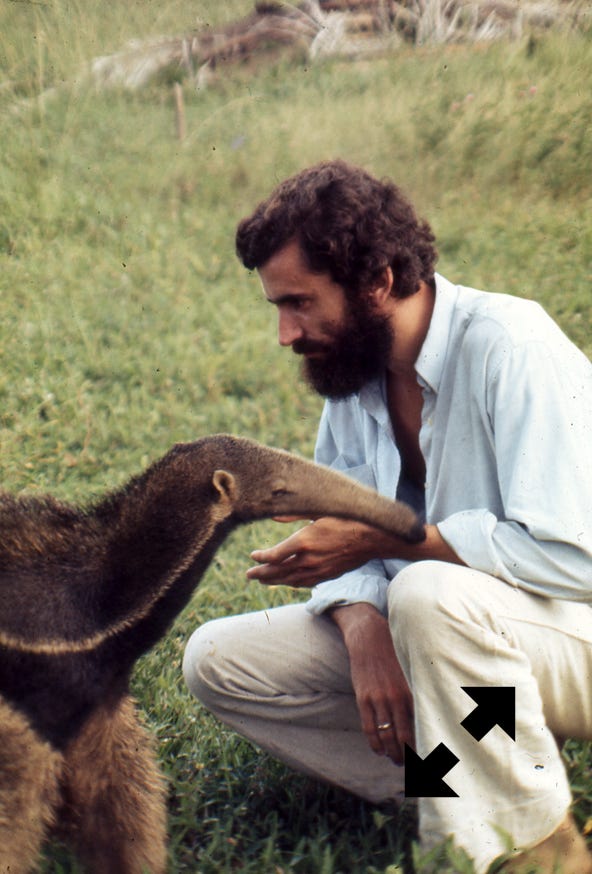

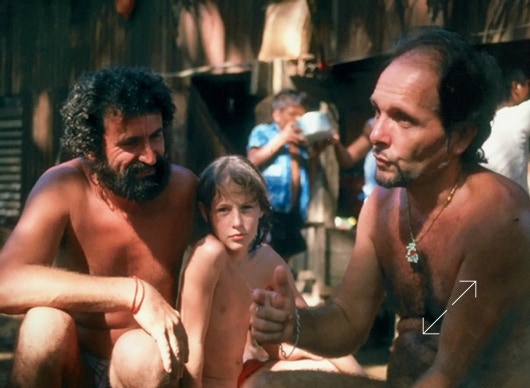

Peter C. H. Pritchard dira de lui : « Dur, tenace, indépendant, franc, il n'est pas un fonctionnaire ni un bureaucrate, mais plutôt un homme qui supportera toutes sortes de difficultés et résistera à la voie traditionnelle des promotions lentes de carrière afin de défendre les écosystèmes et la faune qu'il aime. J'ai fait des recherches sur la Tortue luth Guyane française pendant les années 60, et quand Jacques a assuré le projet dans les années 70, je suis venu pour le connaître, et nous sommes rapidement devenus de bons amis, peut-être en raison dans un rapport de confrérie européenne dans un terrain dominé par les Américains.»

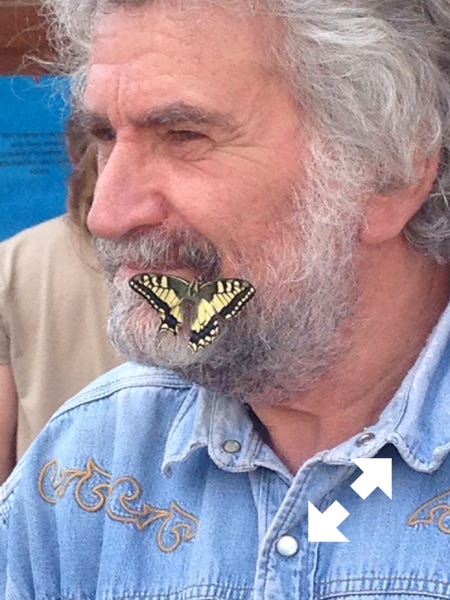

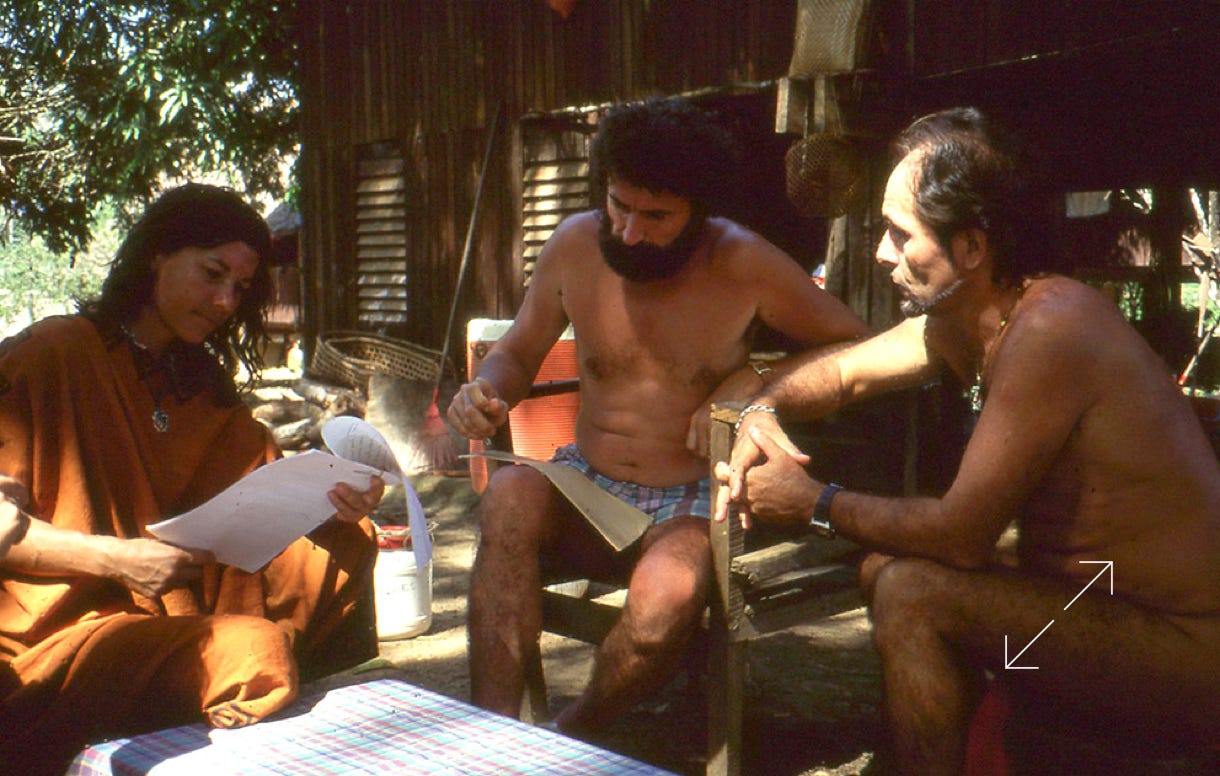

Et Allain Bougrain-Dubourg, son ami président de la Ligue de Protection des Oiseaux, écrira à son sujet : « Le visage creusé, la barbe dense, le regard pointu, Jacques Fretey ne s’embarrasse pas de bienséance. A ses yeux, la vérité de terrain reste le seul savoir-vivre. »

Premiers projets de conservation

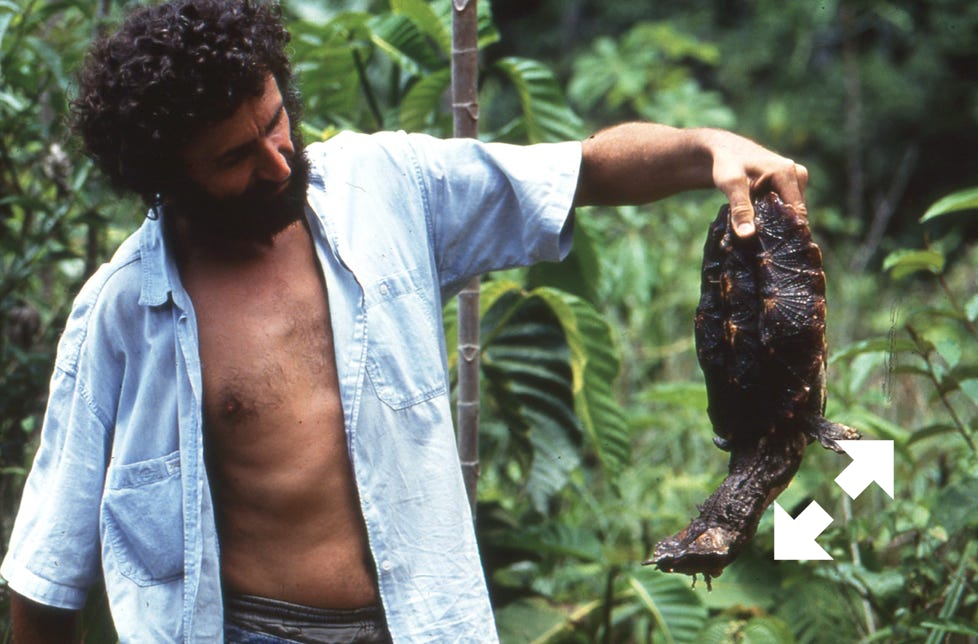

En 1970 et 1971, travaillant avec le Centre ORSTOM de Cayenne, il participe avec l’océanographe Martial Rossignol à des missions d’étude sur l’état postlarvaires des crevettes dans les marais de la Basse-Mana ; c’est alors qu’il découvre les pontes de tortues marines sur les plages attenantes, principalement des Tortues olivâtres. C’est à cette occasion qu’il fait connaissance avec sa première Luth (Dermochelys coriacea). Il prend des notes sur ce qu’il observe. Un groupe de chercheurs naturalistes de l’ORSTOM, du Muséum de Paris et de la SEPANGUY dont il fait partie, informent la préfecture de la Guyane et les instances ministérielles concernées de la nécessité de créer des réserves naturelles, dont une pour la Basse-Mana.

Spécialiste des tortues marines

Il devient spécialiste des tortues marines grâce à Archie Carr et P. C. H. Pritchard dès la fin des années 1970.

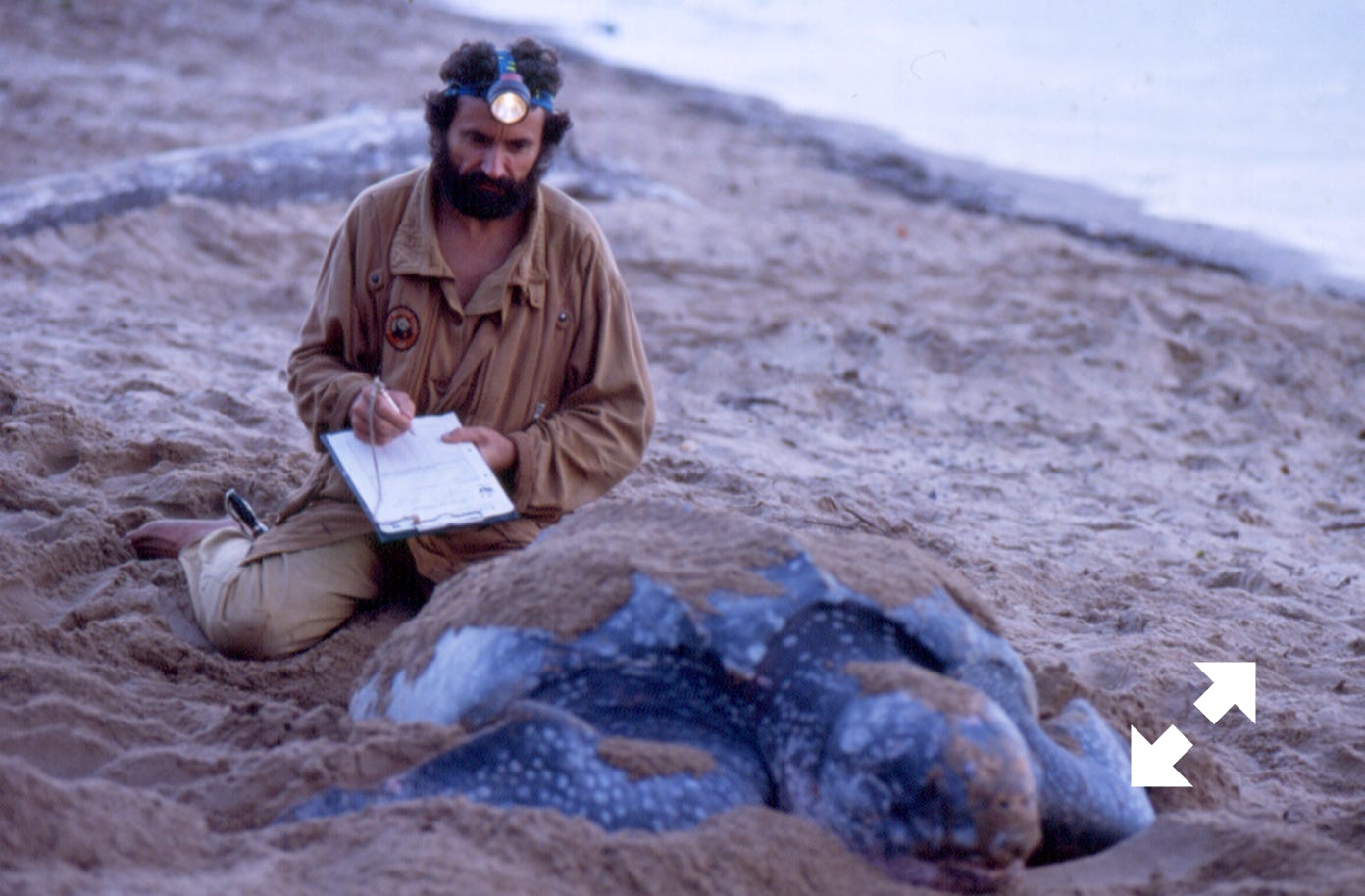

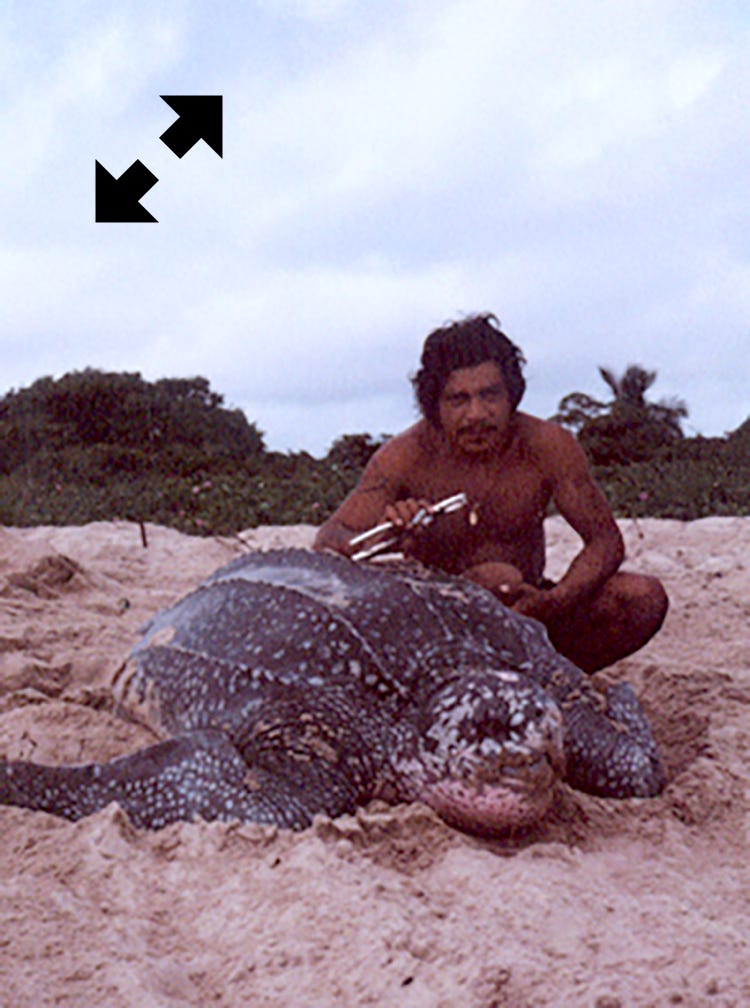

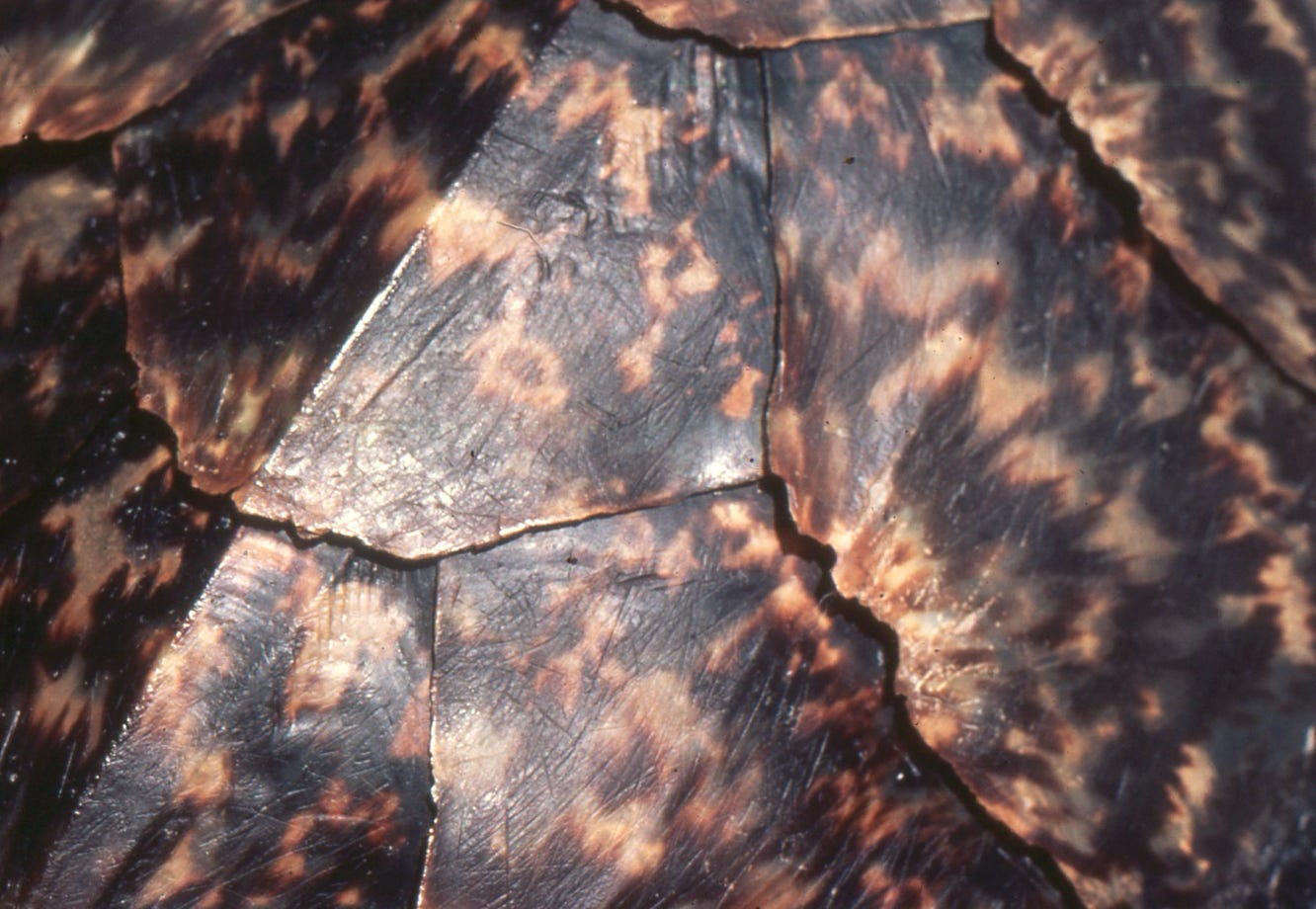

Il travaillera sur le Tortue luth en Guyane française pendant 20 ans et en baguera environ 10 000. Aucun chercheur par le passé ou actuel ne connait cette espèce mieux que lui. Chercheur au Muséum national d’Histoire naturelle de Paris, il fait l’inventaire des Chéloniens de Guyane française. Il réhabilitera des espèces entrées en synonymie. Dans les années 1980, il découvre l’importance des plages du Gabon pour la nidification de la Luth et celle de Long Island (Antigua) pour celle de la Tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata). Au début des années 1990, il désignera la plage de Saziley comme importante pour la Tortue verte (Chelonia mydas) dans le sud-ouest de l’océan Indien.

Les premières recherches

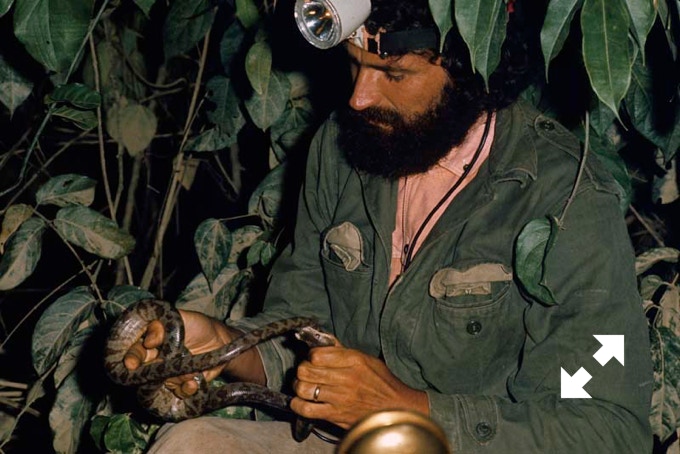

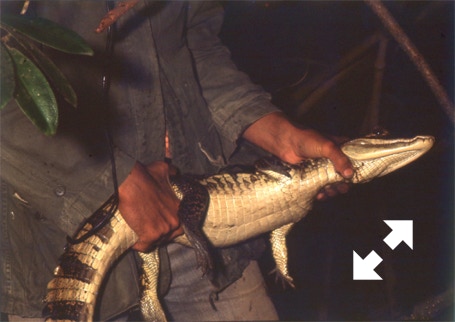

En 1970, il fait des recherches sur les Serpents pour le compte de l’Institut Pasteur et la Direction des Services Vétérinaires de Guyane française.

Peter Pritchard lui conseille de focaliser ses objectifs sur l’estimation quantitative des cohortes deLuths femelles venant pondre en Guyane. Une demande de financement pour ce projet est demandée avec Jean Lescure au ministère de l’Environnement, au Muséum et au WWF International. Mais il faudra attendre 1977 pour que le projet puisse démarrer. Dès 1977, l’estimation faite par Pritchard est confirmée par Jacques et son équipe amérindienne.

Première injection

d'un PIT Trovan

Les années suivantes il publiera des données inédites sur la Luth.

1983 : Premiers essais au monde d’équipement d’une tortue marine avec un émetteur Argos. Il sera aussi le premier, avec l'aide de la société Trovan, à utiliser des transpondeurs magnétiques (PIT).

Lorsque l’écloserie est créée, elle devient un excellent laboratoire pour étudier le développement embryonnaire. Des embryons sont prélevés pour étudier les appendices épithéliaux de la région cervicale avec le Pr Albert Raynaud (Institut Pasteur), la glande à sel avec Michel Lemire (Laboratoire d’Anatomie comparée du Muséum de Paris) ou faire une table de développement avec Sabine Renous (Laboratoire d’Anatomie comparée du Muséum de Paris).

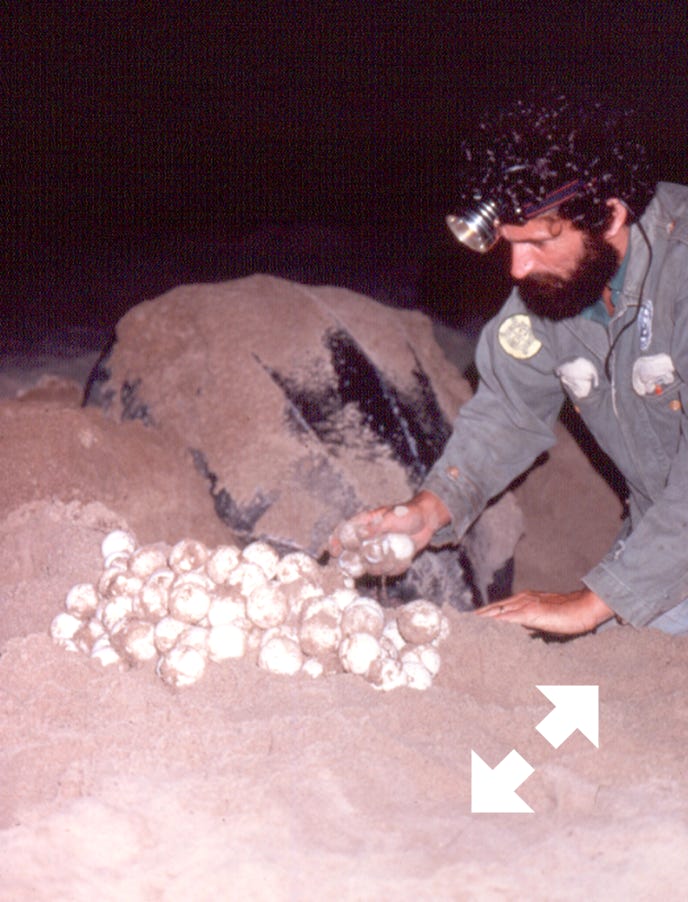

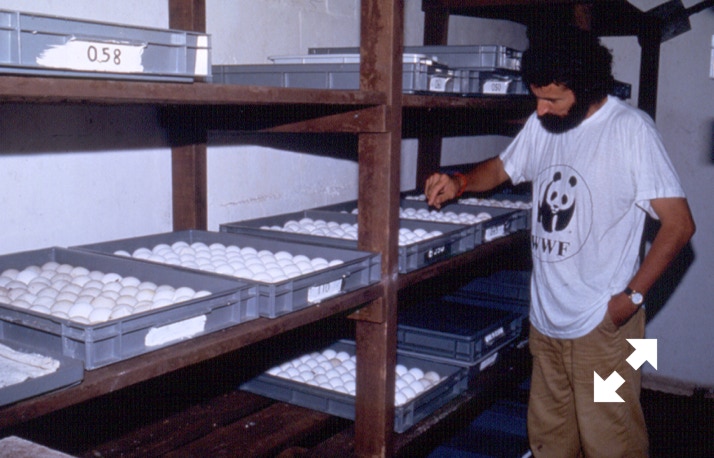

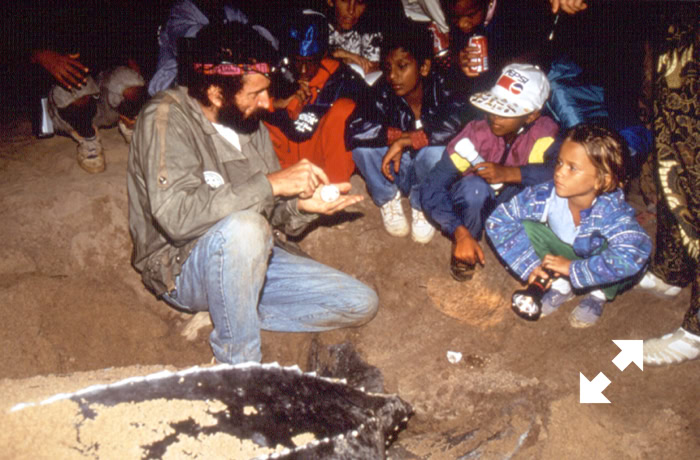

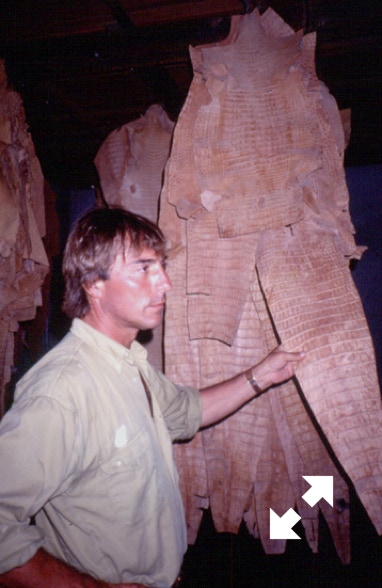

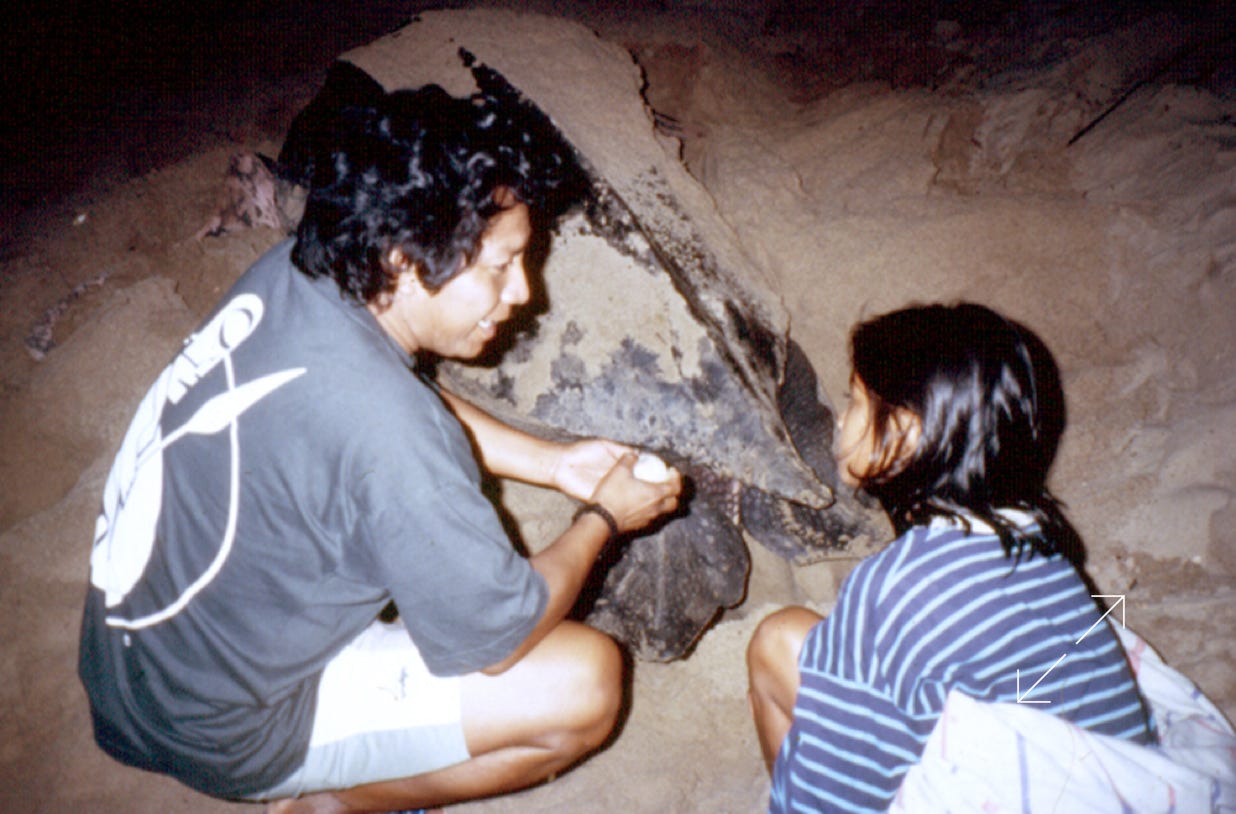

Dès 1977-78, Jacques fait le constat d’une importante destruction des nids par l’érosion des plages aux grandes marées, leur pourrissement par l’infiltration de l’eau des marais côtiers, l’autodestruction par les Luths dans les zones de grande concentration, le braconnage et le déterrage par les chiens errants des villages amérindiens. En estimant le nombre annuel d’œufs pondus et le nombre observé d’émergentes, il en déduit que le taux de réussite des œufs ne dépasse pas 4,5%. Au Surinam, les œufs de Tortues vertes et olivâtres sont incubés dans des boites en polystyrène. L'équipe guyanaise teste donc cette méthode pour les œufs de Luths. En 1974, le biologiste français Claude Pieau, de l’Institut Pasteur, avait découvert chez une tortue terrestre et une tortue d’eau douce que le sexe de l’embryon varie avec la température d’incubation pendant une période thermosensible. Jacques discute avec Pieau de la possibilité qu’un facteur identique existe chez les tortues marines. Nous commençons alors un projet visant à vérifier avec lui si le déterminisme du sexe par la température peut se confirmer chez l’embryon de Luth. La station météo de Saint-Laurent-du-Maroni nous prête des thermographes Richard. Nous plaçons les sondes sur la plage de Yalimapo, au sein de plusieurs nids de Luths. Malheureusement, ces thermographes, dont le but initial ne nécessite pas une grande précision, ne répondent pas à nos besoins et nous perdons alors plusieurs saisons de ponte à tenter d’obtenir des résultats exploitables. Frédérique Rimblot et Marc Girondot travaillent sur ce sujet avec Pieau à Paris et avec Jacques en Guyane.

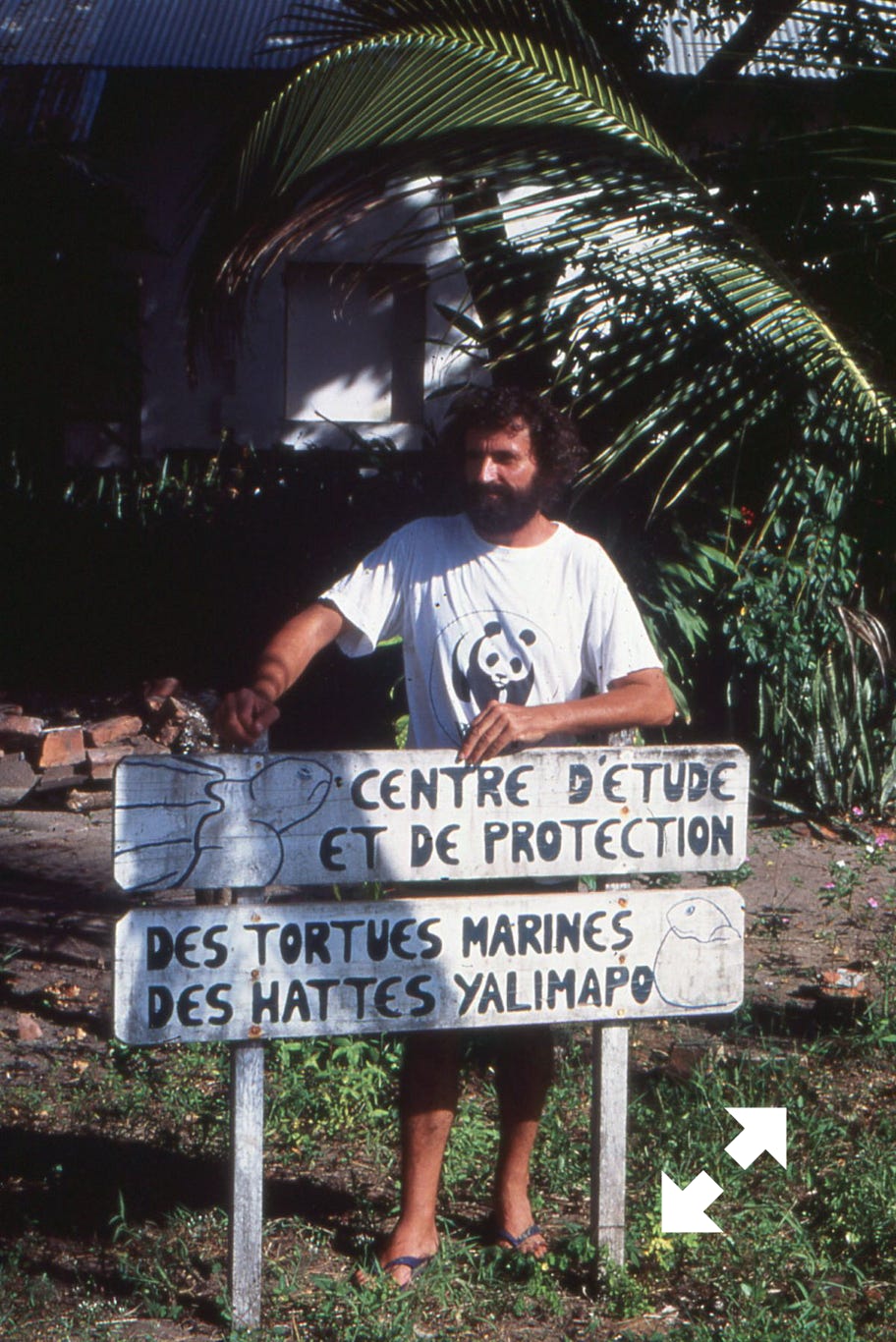

En 1980, le Conseil général met à sa disposition les ruines d’un ancien bâtiment pénitentiaire du bagne des Hattes, envahies de végétation et situées entre le village de Yalimapo et le marais de Panato, à environ 100 mètres de la plage. Ces ruines sont inscrites au Patrimoine historique de la Guyane. Le Conseil général donne un crédit pour commencer les travaux de restauration. Le Service Mer du ministère de l’Outremer nous conseille de créer une association paraétatique permettant d’obtenir plus de fonds publics et de faire de la future écloserie un projet officiellement pilote. Le 22 juillet 1982 est ainsi créée l’A.G.E.O.T.M.G. (Association de Gestion des Ecloseries d’œufs de Tortues Marines de Guyane) avec comme membres de droit le préfet, le chef coutumier de Yalimapo, le président de la Fédération des Organisations amérindiennes de Guyane (F.O.A.G.), le directeur du Muséum de Paris, les présidents de diverses ONGs (Sepanguy, Société herpétologique de France, SNPN, FFSPN, WWF, Greenpeace…).